今日4月18日は、「お香の日」お香の話あれこれ。

ブログ 2025年4月18日

Vol.2987

本日は、『今日4月18日は、「お香の日」

お香の話あれこれ。』です。

愛知県岡崎市の「呉服のいちこし」

和装を選ぶ楽しさと、纏う喜びを

全力サポートいたします。

ご訪問ありがとうございます。

今日4月18日は、「お香の日」

全国薫物線香組合協議会が制定

されたそうです。

日本書紀の「推古天皇3(595)年の4月に

淡路島に香木が漂着した」とあるのが

日本のお香についての最初の記述です。

そして、「香」の字を分解すると

「一十八日」になることからなのだ

そうです。

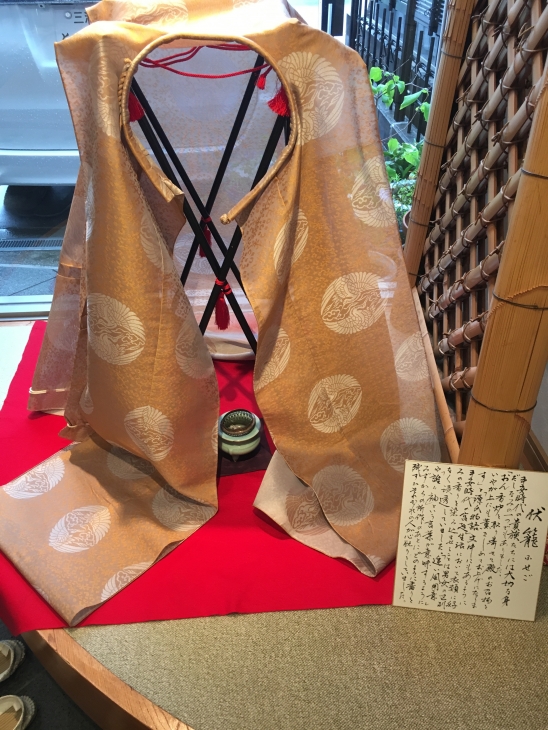

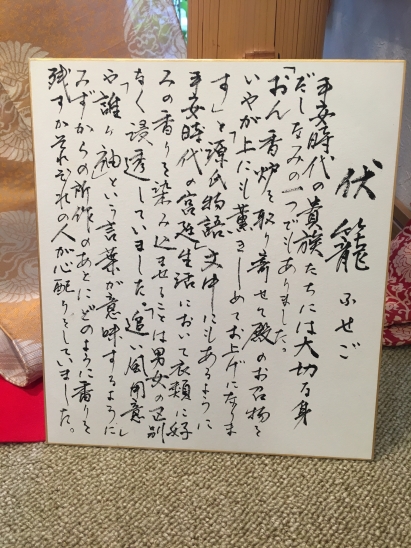

「香」と言えば、平安時代の貴族

たちの大切な身だしなみのひとつ

でもあった「伏籠」(ふせご)。

「伏籠」とは、衣服に香を薫きしめる

ための籠で、香道具の一種、「薫物

(たきもの)籠」とも呼ばれます。

竹や木で作った籠や、四角い枠

に網を張った立方体の物、骨組み

だけのようなものなどいろんな

形があったようです。

「伏籠」の上に衣をかぶせてお香

の香りをたっぷりとしみ込ませ

少し動いても香りが立ちます。

「おん香炉を取り寄せて殿のお召し物

をいやが上にも 薫りきしめてお上げに

なります」と 「源氏物語」文中にもあります。

平安時代の宮廷生活において衣類を

好みの香りを染み込ませることは

男女の区別なく浸透していたようです。

で、当店も好みのお香が、ありまして

鎌倉の鶴岡八幡宮に参拝した時のこと

小町通りに良い香りのお店が。

画像は、お借りしました。

それが、お香の「鬼頭天薫堂」さん

で思わず奥と店内に導かれました。

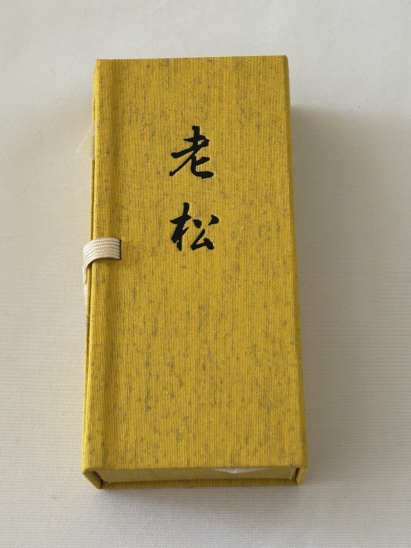

そして、色々なお香を聞くうちに

奥とこれだと言う品物を見つけた

のが、「老松」。

「老松」は、香木・沈香の中でも

最高とされる「伽羅」(きゃら)を

用いて練り上げられた高雅な香りのお香。

お値段は、少々お高めですが、香り

を漂わせると気持ちが落ち着く様な

感じがするのは、私だけでしょうか?

平安貴族は、この様な香りを

纏ったお召し物を着用して

暮らしておられたのでしょう。

何とも優雅な生活ですね(笑)

本日もお読みいただき

誠にありがとうございました。

追伸・和服で、お困りのこと

なら何でもご相談、承り必ず

最善のお応えをいたします。